Definition der Datenanforderungen

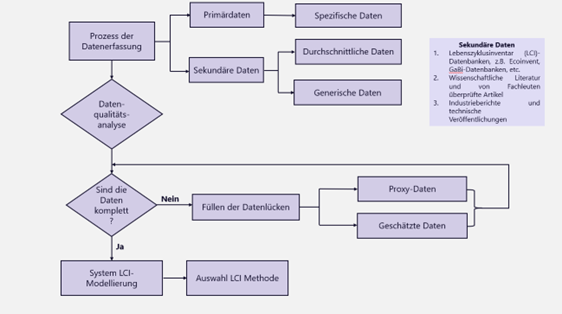

Datenerfassung ist der Prozess der Sammlung aller Informationen, die für die Durchführung einer Ökobilanz erforderlich sind.

Grundsätzlich unterscheidet man bei den Sachbilanzdaten zwischen:

- Spezifische Daten: umfassen herstellerspezifische Daten bzw. Daten die während des dargestellten Prozesses gemessen wurden.

- Durchschnittliche Daten: werden entweder in mehreren Werken eines Herstellers gemessen oder stammen von mehreren Herstellern. Hier werden verschiedene spezifische Datensätze oder andere Durchschnittsdaten kombiniert, um eine Kombination von Prozessen oder Systemen darzustellen.

- Generische Daten: Sie repräsentieren typische Merkmale des Lebenszyklus eines Produkts und werden aus sekundären Quellen wie stöchiometrischen Berechnungen, Patenten, Prozessplänen oder Expertenurteilen entwickelt.

- Proxydaten: beinhalten Daten aus ähnlichen Prozessen, die stellvertretend für einen bestimmten Prozess verwendet werden. Proxydaten können extrapoliert, erweitert oder angepasst werden, um den spezifischen Prozess zu repräsentieren.

- Geschätzte Daten: Wenn ein Unternehmen keine Proxydaten erheben kann, um eine Datenlücke zu schließen, sollte es die Daten schätzen, um die Signifikanz zu bestimmen. Wenn Prozesse auf der Grundlage der geschätzten Daten als unbedeutend eingestuft werden, kann der Prozess aus den Ergebnissen der Sachbilanz ausgeschlossen werden.

Wie wähle ich den richtigen Datentyp aus?

- Präferenz: Immer zuerst spezifische Daten verwenden – sie spiegeln die Realität am besten wider.

- Alternative: Wo keine spezifischen Daten vorliegen, auf durchschnittliche, generische oder Proxy-Daten zurückgreifen.

- Transparenz: Schätzungen sollten die letzte Option sein und müssen mit Quellen oder Begründungen versehen sein.

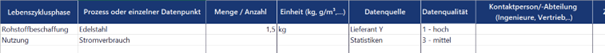

Alle relevanten Daten werden im Rahmen der Sachbilanz gesammelt. Ergebnis ist eine Zusammenstellung aller Inputs und Outputs über den gesamten Lebenszyklus. Die Sachbilanz wird im weiteren Verlauf in einer Software abgebildet. Im ersten Schritt kann aber das folgende Template bei der Datensammlung unterstützen.

[Download Template Sachbilanz]

Im Folgenden wird jede der 5 Lebenszyklusphasen näher beleuchtet. Für die einzelnen Phasen gibt es jeweils Datenquellen, die typischerweise verwendet werden.

3.1 Beschaffung Rohmaterialien

In der ersten Phase wird der Abbau und Herstellung von Materialien betrachtet, aus denen das Produkt besteht. Diese Phase reicht von der Gewinnung der Rohstoffe bis zum Eintreffen der Produktkomponenten am Tor der Produktionsanlage.

Relevante Aktivitäten:

- Art und Menge der eingesetzten Materialien (z. B. Metalle, Kunststoffe, biobasierte Rohstoffe)

- Herkunftsregion der Materialien (z. B. Land, Lieferant)

- Produktionsweg des Rohstoffs (z. B. primär vs. sekundär, Recyclinganteil)

- Ggf. umweltrelevante Eigenschaften (z. B. Abbauverfahren, Energieintensität)

Methoden zur Emissionsberechnung:

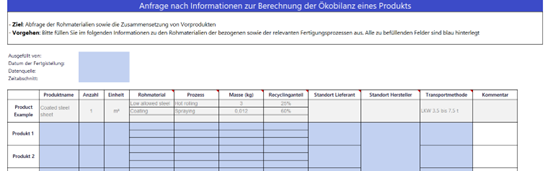

- Lieferantenspezifische Daten: Lieferanten liefern detaillierte Information zu Materialien oder zur Zusammensetzung von Vorprodukten. Diese Abfrage ist besonders typisch für Lieferanten, die von der Größe her relevant sind.

- Diese Informationen können auch in Form einer Umweltproduktdeklaration (EPD – Environmental Product Declaration) bereitgestellt werden, falls der Lieferant bereits eine extern validierte Ökobilanz durchgeführt hat.

- Produktspezifische Daten: Nutzung von Materialdatenblättern oder Stücklisten

- Generische Daten: Informationen zu Produktzusammensetzungen aus Brachenstandards, Datenbanken sowie anderen Ökobilanzstudien

Typische Datenquellen:

- Lieferantenanfragen (z. B. mit Fragebogen)

- Materialdatenblätter

- Interne Stücklisten oder Produktstruktur aus PLM-Systemen

- Ökobilanzdatenbanken (z. B. Ecoinvent, EPD Library, GaBi)

================================================================================================

Case Study

Folgende Datenzugänge wurden in erster Linie verwendet: Für die Entsorgungsphase wurden für den Wasserkocher folgende Annahmen getroffen:

- Lieferantenabfragen für Vorprodukte (z.B. elektrische Komponenten)

-

Stücklisten für Informationen zu in der Verarbeitung verwendeten Materialien

Für die Beschaffungsphase wurden folgende Annahmen getroffen:

- Die Materialien werden aus dem europäischen Raum bezogen, daher wird bei den Datensätzen in Ecoinvent die Region RER ausgewählt.

- Falls dies nicht möglich ist werden globale Datensätze angewendet.

================================================================================================

Praxistipp:

- Top Lieferanten identifizieren

Die Abfrage der Daten kann mithilfe eines Fragebogens erfolgen. Im Folgenden kann ein beispielhaftes Template heruntergeladen werden.

3.2 Produktion

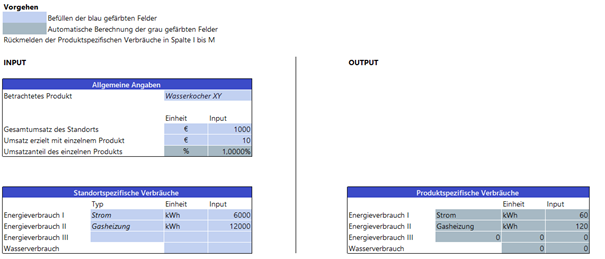

Es werden alle Aktivitäten innerhalb des Unternehmens betrachtet, die notwendig sind, um das Produkt herzustellen, inklusive Energieverbrauch, Ausschüsse und interne Logistik. Hier ist in der Regel der beste Zugang zu spezifischen Daten. Die Herausforderung liegt oft darin, Daten auf ein einzelnes Produkt herunterzubrechen.

Relevante Aktivitäten:

- Verbrauch von Strom, Wärme, Wasser

- Einsatz von Hilfs- und Betriebsstoffen (z. B. Schmiermittel, Lösungsmittel)

- Emissionen (z. B. CO₂, VOCs) aus Prozessen

- Materialverluste und Ausschuss

- Maschinennutzung, Instandhaltung und interne Transporte

Methoden zur Emissionsberechnung

- Spezifische Daten: aus Energiemonitoring, Zählerdaten, internen Umweltkennzahlen

- Durchschnittliche Daten: z. B. aus mehreren Produktionsstandorten

- Generische Daten: Informationen aus Studien oder Industriestandards zu Energieverbräuchen oder Ausschüssen in Herstellungsprozessen

Typische Datenquellen

- Energiemanagement/Umweltmanagementsysteme (z.B. ISO 14001)

- Controlling (z. B. Rechnungen zu Energieverbräuchen)

Praxistipp : Daten für die eigenen Produktionsprozesse liegen in der Regel in sehr guter Datenqualität vor. Die Herausforderung steht oftmals in der Allokation der Verbräuche auf das einzelne Produkt. Hier kann eine Allokation auf Basis des Umsatzes unternommen werden. In folgendem Template können mithilfe unterschiedlicher Kriterien, wie dem Umsatzanteils eines einzelnen Produktes, Produktionszahlen oder Maschinenstunden die Gesamtverbräuche des Produktionsstandorts heruntergebrochen werden. Wenn die Produktionsphase nach ersten Einschätzungen keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis hat, empfiehlt es sich, einen pragmatischen Ansatz zu wählen.

3.3 Transport und Distribution

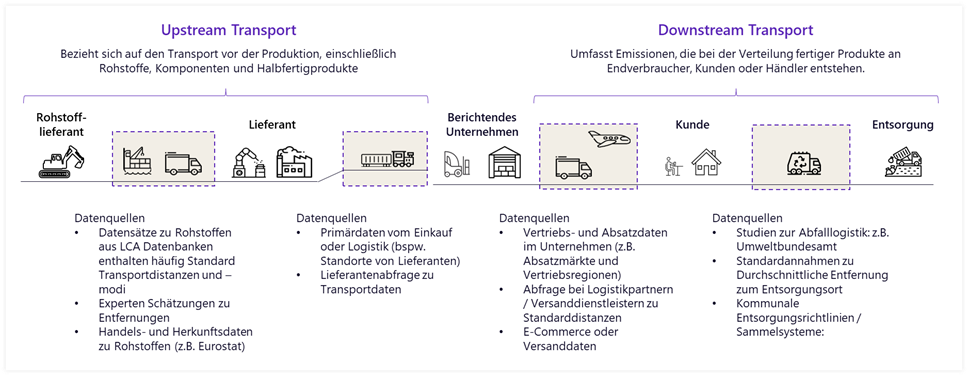

Auch müssen die Transportaktivitäten über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts betrachtet werden. Das umfasst die Bewegung von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten entlang der Lieferkette und berücksichtigt dabei den Kraftstoffverbrauch, die zurückgelegte Entfernung und die Transportarten.

Relevante Aktivitäten

- Transportart: Land (Lkw, Bahn, Pipeline), Wasser (Schiff, Binnenschiff), Luft (Flugzeug)

- Fahrzeugtyp: Spezifische Klassifizierung des Fahrzeugs je nach Transportmodus (z. B. Schwerlast-Lkw, Frachtschiff)

- Zurückgelegte Entfernung: Messung der Strecke zwischen verschiedenen Lieferkettenpunkten (z. B. vom Lieferanten zur Fabrik)

- Masse der transportierten Waren: Versandgewichts in Tonnen (t)

Methoden zur Emissionsberechnung

Es gibt zwei Hauptmethoden zur Berechnung von Emissionen aus Transportaktivitäten:

- a. Kraftstoffbasierte Methode: Wird angewendet, wenn Daten zum Kraftstoffverbrauch von Transportunternehmen oder firmeneigenen Fahrzeugflotten verfügbar sind

-

b. Distanzbasierte Methode: Wird verwendet, wenn Informationen zu Masse, Transportentfernung und Transportart verfügbar sind Die Emissionen werden anhand der Tonnenkilometer (tkm) berechnet:

Tonnenkilometer (tkm) = Gewicht der Sendung (t)×zurückgelegte Entfernung (km)

Mögliche Datenquellen:

- Lieferanten und Logistikdienstleister (tatsächliche Transportentfernungen und -volumen)

- Online-Karten oder Routenrechner (zur Abschätzung von Entfernungen)

- Veröffentlichte Hafen-zu-Hafen-Distanzen (für den Seetransport)

- Massen- oder Volumenangaben der verkauften Produkte (zur Abschätzung des Versandgewichts)

Praxistipp: Sammlung der erforderlichen Transportprotokolle von Lieferanten und Logistikdienstleistern anhand vorformulierter Vorlagen. Durchführung von Workshops und Schulungen, um die Lieferanten und Datenlieferanten über die erforderlichen Daten und deren Beschaffung zu informieren.

================================================================================================

Case Study

In dieser Fallstudie werden die Auswirkungen des Transports eines elektrischen Wasserkochers von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung am Ende der Lebensdauer anhand einer entfernungsbasierten Berechnungsmethode modelliert. Die Studie schließt den Transport des Verbrauchers zum und vom Einzelhändler aus und geht von typischen Transportentfernungen auf der Grundlage von Industriestandards aus.

Modellierung des Transports

================================================================================================

3.4 Nutzung

In der Nutzungsphase wird das Produkt durch den Kunden oder Nutzer eingesetzt. Je nach Produkttyp (z.B. Elektrogerät, Fahrzeug) kann diese Phase eine hohe Umweltwirkung haben durch den Energieverbrauch oder Warten. In anderen Fällen (z.B. Plastiktüte) kann diese Phase auch keinerlei Umweltwirkung verursachen.

Relevante Aktivitäten

- Energieverbrauch während der Nutzung (z. B. Strom, Gas)

- Häufigkeit und Dauer der Nutzung

- Wartungsaufwand, Ersatzteile

- Verbrauchsmaterialien (z. B. Patronen, Reinigungsmittel)

- Durchschnittliche Lebensdauer

Methoden zur Emissionsberechnung

- Spezifische Daten: tatsächliche Verbräuche aus Betriebsprofilen

- Durchschnittliche Daten: z. B. Nutzerverhalten aus Studien

Mögliche Datenquellen

- Herstellerangaben (z. B. technische Datenblätter)

- Normnutzungsprofile (z. B. Öko-Institut, Fraunhofer)

- Kundenumfragen, Monitoringdaten

Praxistipp: Typischerweise werden in dieser Phase durchschnittliche Daten auf Basis von Studien oder Branchendaten durchgeführt. Besonders die private Nutzung ist oftmals schwer abzuschätzen. Wichtig ist hierbei auch die funktionelle Einheit im Blick zu behalten. Beispielsweise muss der notwendige Stromverbrauch auf die Lebensdauer hochgerechnet werden.

================================================================================================

Case Study

Wichtig ist hier wieder der Bezug zur funktionellen Einheit: Erhitzen von 1 Liter Wasser von 20°C auf 100°C

Bei einer alternativen funktionellen Einheit, die einen Elektrischen Wasserkocher über die Lebensdauer von 5 Jahren berücksichtigt müsste eine Hochrechnung stattfinden. Unter der Annahme, dass 3360 Liter Wasser über den gesamten Lebenszyklus gekocht werden, wird der Stromverbrauch entsprechend hochgerechnet.

================================================================================================

3.5 Entsorgung

Das Ende der Lebensdauer eines Produkts ist erreicht, wenn es als Abfall verarbeitet oder in einem anderen Produkt wiederverwertet oder wiederverwendet wird.

Relevante Aktivitäten

- Art des Abfallmaterials, d. h. die Zusammensetzung, der Schadstoffgehalt und andere Abfalleigenschaften wie Verbrennbarkeit oder biologische Abbaubarkeit. Ganz allgemein: „Was ist das Abfallmaterial? “

- Angewandte Entsorgungstechnologie, d. h. die Art und Weise, wie ein Abfall entsorgt wird. Ganz allgemein: „Wohin wird der Abfall gebracht? “

- Deponie

- Recycling

- Verbrennung

Die Entsorgungsphase des Produkts kann verschiedene Szenarien umfassen, also eine Kombination aus den drei Entsorgungsmethoden.

Methoden zur Emissionsberechnung

- Spezifische Daten: Informationen zu Rücknahmeprogrammen oder bekannten Entsorgungswegen oder Recyclinganteilen für das Produkt

- Generische Daten: z. B. aus nationalen Recyclingstatistiken, Branchenspezifischen Informationen zu Entsorgungswegen

Mögliche Datenquellen

- Eurostat, Umweltbundesamt, Ecoinvent

- Branchenverbände (z. B. Kunststoffrecycling)

- Abteilung für Produktdesign (z.B. Recyclinganteile, eigene Rücknahmesysteme)

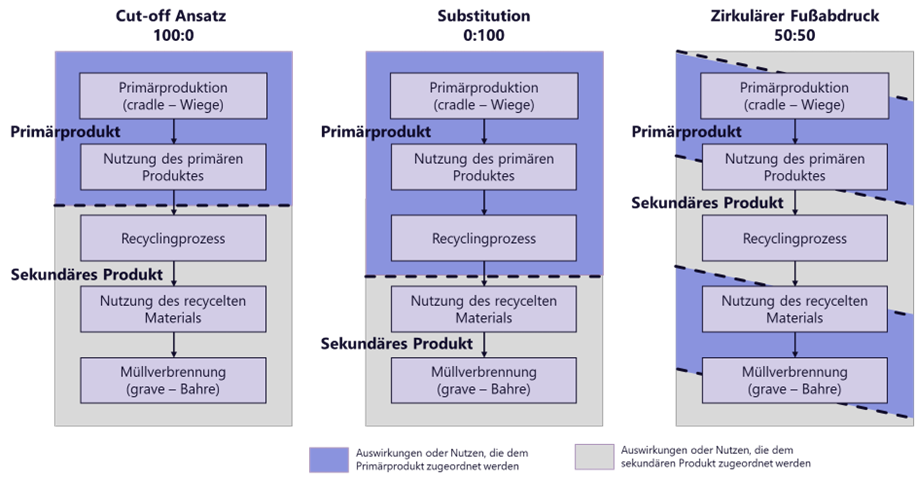

Im Falle von Recycling gilt es zwischen zwei Systemen abzugrenzen. Das folgende Schaubild stellt dies einmal dar. Während der Materialfluss bei einer Deponierung nach dem Lebensende des Primärprodukts endet, kann bei einer Müllverbrennung noch Energie (z. B. Strom) weiterverwendet werden. Bei der stofflichen Verwertung – also dem Recycling – fließen die Materialien sogar als Sekundärrohstoffe in das nächste System über.

Um diesen Systemüberlauf beim Recycling korrekt abzubilden, wird in Ökobilanzen häufig die sogenannte Cut-off-Methode angewendet. Alternative Ansätze zur Behandlung von Recycling sind im Appendix B erläutert.

Abbildung (Corona et al., (2019)

In der Cut-off-Methode ist der primäre Produzent 100% verantwortlich für die Rohstoffgewinnung, erhält jedoch keine Gutschrift für potenzielles Recycling. Allerdings wird er beim Abfall entlastet, denn das Produkt verlässt mit dem Recycling das System – die Wiederverwertung gilt als Müllvermeidung und zählt nicht mehr zu seiner Bilanz.

Der sekundäre Nutzer hingegen wird bei den Rohstoffen entlastet, da er keine Umweltlasten für die ursprüngliche Herstellung trägt – lediglich der Recyclingprozess wird ihm angerechnet. Dadurch entsteht ein Anreiz, Recyclingmaterial zu nutzen.

Praxistipp: Der Cut-Off-Ansatz ist die am häufigsten verwendete Methode für die Aufteilung von Wertstoffen. Das bedeutet konkret, dass alle Materialien am Ende des Lebenszyklus recycelt werden keinerlei Umweltauswirkungen verursachen. Für die Materialien, die deponiert oder verbrannt werden gilt es einen passenden Emissionsfaktor zu finden.

================================================================================================

Case Study

Für die Entsorgungsphase wurden für den Wasserkocher folgende Annahmen getroffen:

- Nutzung der Cut-off Methode

- Angewendete Recyclingquoten laut Statistik:

================================================================================================

Checkliste

- Sind für alle Lebenszyklusphasen die Datenanforderungen definiert?

- Sind alle Daten verfügbar?

- Wurde eine Datenlücke festgestellt?

- Werden die Datenlücken mit geeigneten Daten gefüllt?